SPACETIDE 2025セッション 「製薬ヘルスケア業界と宇宙ビジネスのクロスオーバーが拓く医療の革新―powered by Space Medical Accelerator」を主催

こんにちは、Space Medical Accelerator (SMA) 代表、脳外科医の後藤です。

2025年7月8日から10日まで、東京の虎ノ門ヒルズフォーラムで開催されたSPACETEDE 2025にて、製薬ヘルスケア領域の宇宙ビジネスについてリーディングプレイヤーが討論するセッション「製薬ヘルスケア業界と宇宙ビジネスのクロスオーバーが拓く医療の革新―powered by Space Medical Accelerator」を開催しました。

SPACETIDEは、2015年に発足したアジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンスです。宇宙があらゆる社会や産業を変革し、すべての人々が宇宙技術や宇宙サービスの恩恵を享受できる未来の実現を目指して、様々な国や業種のトップリーダーが議論と共創を行う場を提供してきました。

10周年を迎える本年は、真夏の東京に国内外から1,800人を超える参加者と200人以上の講演者が集まり、連日多いに盛り上がりを見せていました。

最終日に行われた本セッションでは、製薬ヘルスケア分野の世界の宇宙産業における現在地と、今後この分野により多くのプレイヤーが参入するにはどうしたらよいかについて海外の有力スタートアップ、国内大手の製薬や医療機器メーカーより講演者をお呼びしてパネルディスカッションを行いました。

冒頭、後藤が行った基調講演の内容を中心にセッションの様子をお伝えします。

1.製薬ヘルスケア分野の宇宙産業における現在地

まずは、「なぜ今回、当社でこのセッションを企画したか」についてお話しました。

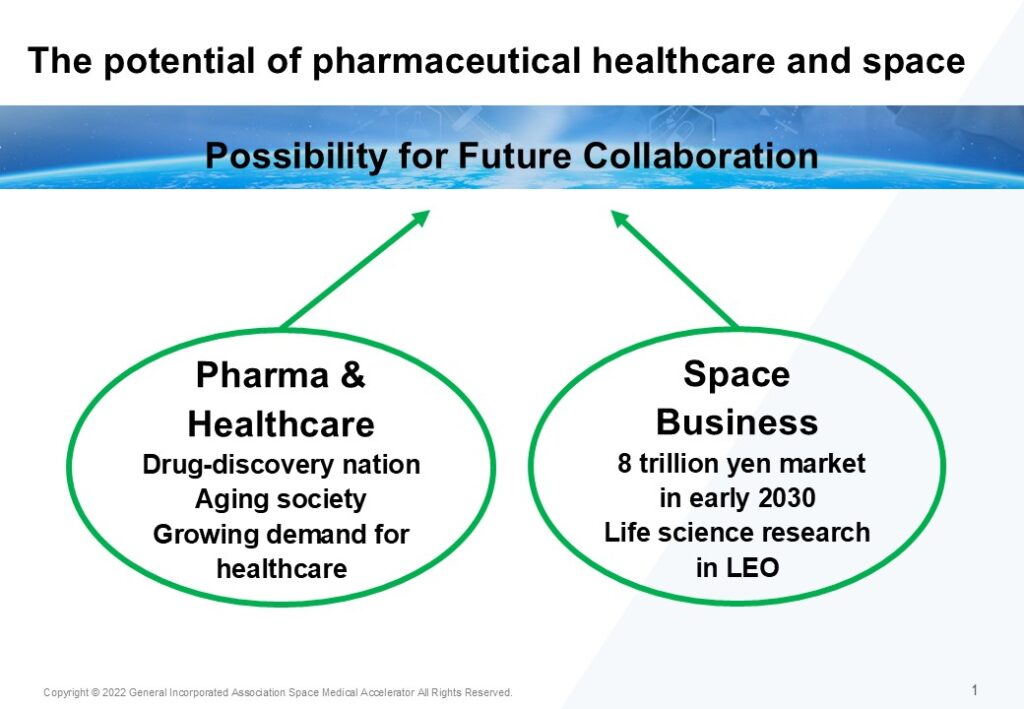

現在、日本政府は宇宙ビジネスを日本における新たな経済成長の起爆剤としてとらえ、2024年より10年間で約1兆円を大学や企業などの研究開発機関に投資する宇宙戦略基金を設けるなど国を挙げての支援に注力しています。

その一方で、創薬立国を掲げて国内製薬メーカーや創薬スタートアップの支援、また日本発の革新的医療機器開発を目指した後押しを国の重点政策として進めています。

互いに国家の行く末を担う重要産業である「宇宙ビジネス」「製薬ヘルスケア」ですが、今のところ国内でこれらが有機的に結びつく大きな動きは出てきていないと思われます。

今回我々は「製薬ヘルスケアと宇宙ビジネスを掛け合わせて日本に新たな成長産業をつくる」ための先駆けとなればと考え、本セッションを企画しました。

2.宇宙での創薬と再生医療研究について

なぜ、宇宙での製薬研究や医療機器が重要となるのか。

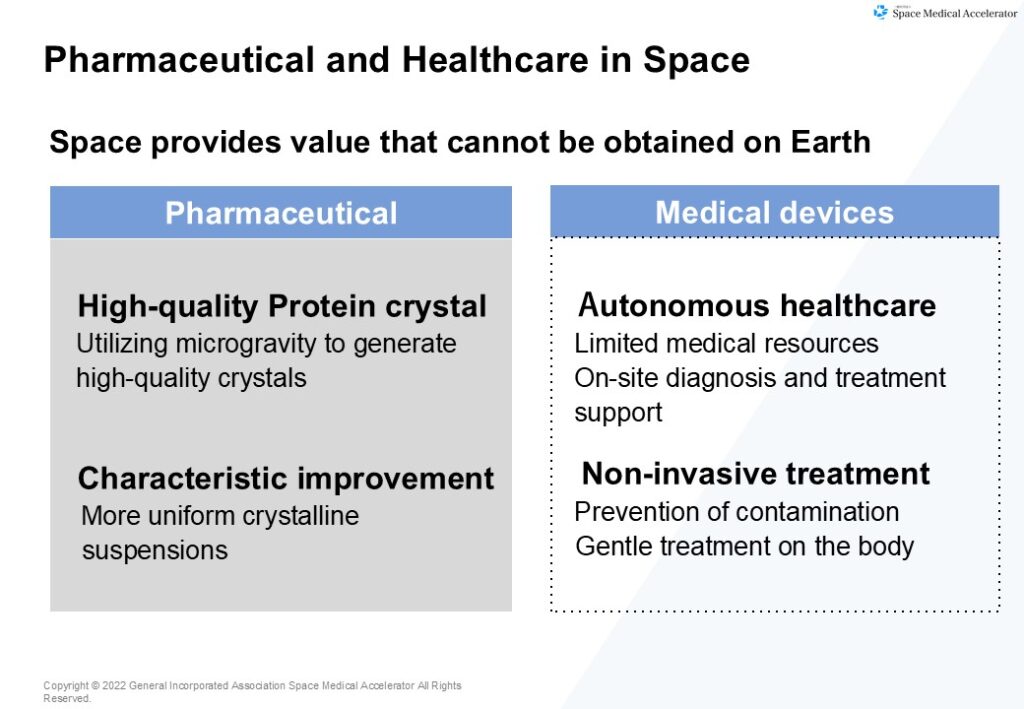

宇宙空間の微小重力を生かした製薬研究には、大きく分けて2つの目的があります。

1つは、構造解析に有用な品質の高い結晶を作ること。

もう1つは、薬剤の特性改善を行い溶解性などを向上させ患部に到達しやすくしたり、より負担の少ない投与法を開発したりすることです。

一方医療機器については、宇宙空間では医療資源が極めて少ないため、現地診断と治療を支援する技術、すなわち「自律的な医療機器」が求められます。

さらに、微小重量での血液や体液飛散による汚染を避けるため、大きな皮膚切開を伴う外科処置は行えず「より侵襲性の少ない技術」が要求されます。

これらの要件は宇宙飛行者に対してだけでなく、地上の島嶼や山間部など、医療機関から遠隔地での医療においても大きな利益となります。

具体的な例をいくつか提示しました。

微小重力での結晶化実験については、JAXAが世界をリードする研究成果を積み重ねてきており、2023年に宇宙実験の成果を活用したデュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する治療薬「TAS-205」が希少疾患治療薬に指定されました。

海外では、すでにMerck社やEli Lilly社といった超大手製薬企業が宇宙実験に続々参画しており、Merckは乳がんなど多くの悪性疾患の治療薬であるモノクローナル抗体「キイトルーダ®」において、微小重力下で均一な結晶化溶液を作り出すための条件を特定しました。

この結果、静脈注射でしか投与できなかったキイトルーダを自宅で皮下注射を行える可能性があり、患者の負担がより少ない特性改善に繋がる事が期待されます。

さらに、微小重力は再生医療分野の研究開発にも有用です。

JAXAはアカデミアの研究者と共に、微小重力空間での「臓器生成」に繋がる技術開発を行っています。微小重力は、胎児期に臓器が形成される母親の子宮内と似た環境として注目されており、組織の形成や臓器のもととなる原基を三次元的に成長させることができます。

東京大学の谷口教授は、ヒトiPS細胞由来の肝臓細胞・間葉系幹細胞・血管内皮細胞を微小重力で試験管培養し、三次元的に発達する=肝臓オルガノイドを完成させました。さらに、オルガノイドどうしの組織間相互作用によって、臓器生成に繋げる試みを行っています。

一方米国では、ISSに設置されている3Dバイオプリンターを用いて、人間の膝半月板を生成する事に成功しています。

3.宇宙空間で使用される医療機器の可能性

続いて、宇宙空間で使用される医療用診断機器の有用性についてお話しました。

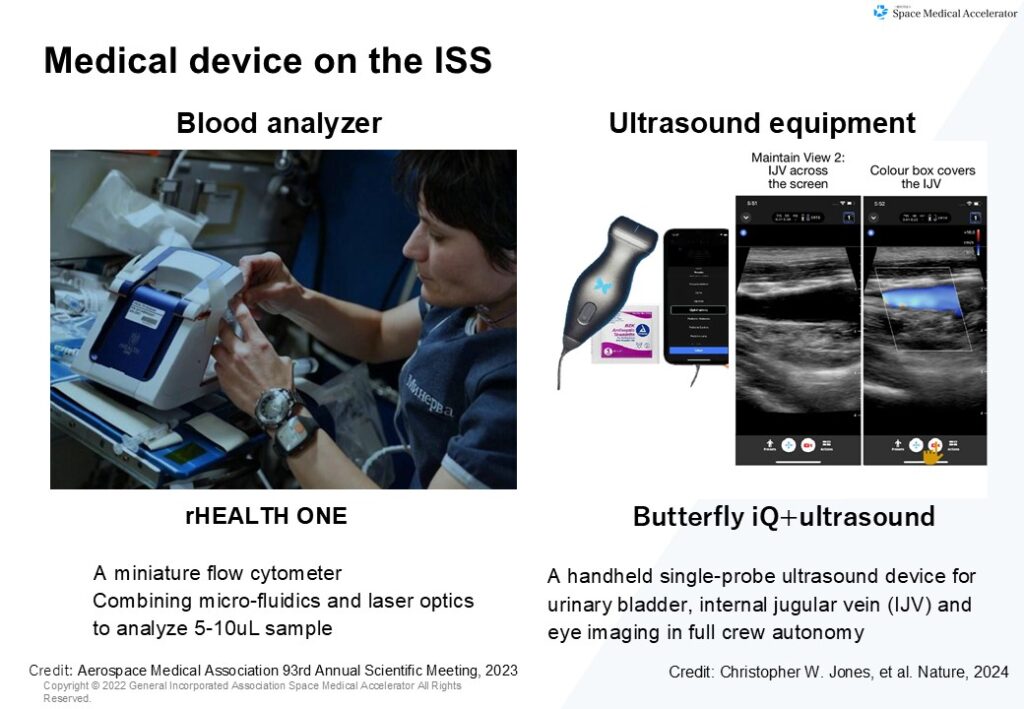

図の左側はISSで実証されたコンパクト血液検査機器、rHEARTH ONEです。

2021年に行われた、世界初の民間人低軌道周回ミッションであるInspiration 4において、4本の血液サンプルがISSで採取・解析され、さらに帰還後にそれらの良好な診断機能が確認されました。

図の右側は小型ポータブルの超音波診断機器である、Butterfly iQです。

宇宙では空間上の制約があるため、通常の大型医療機器は搭載する事ができません。また、民間の宇宙飛行者は医療の専門家ではないため、診断手順をナビゲートする機能なども求められます。

このミッションでは、世界で初めて宇宙空間での超音波機器での自動診断を達成し、2024年のPolaris Dawn missionなど以降の民間宇宙飛行ミッションでも多くの医学研究に用いられました。

4.宇宙ビジネスと未来の製薬ヘルスケア産業に向けて

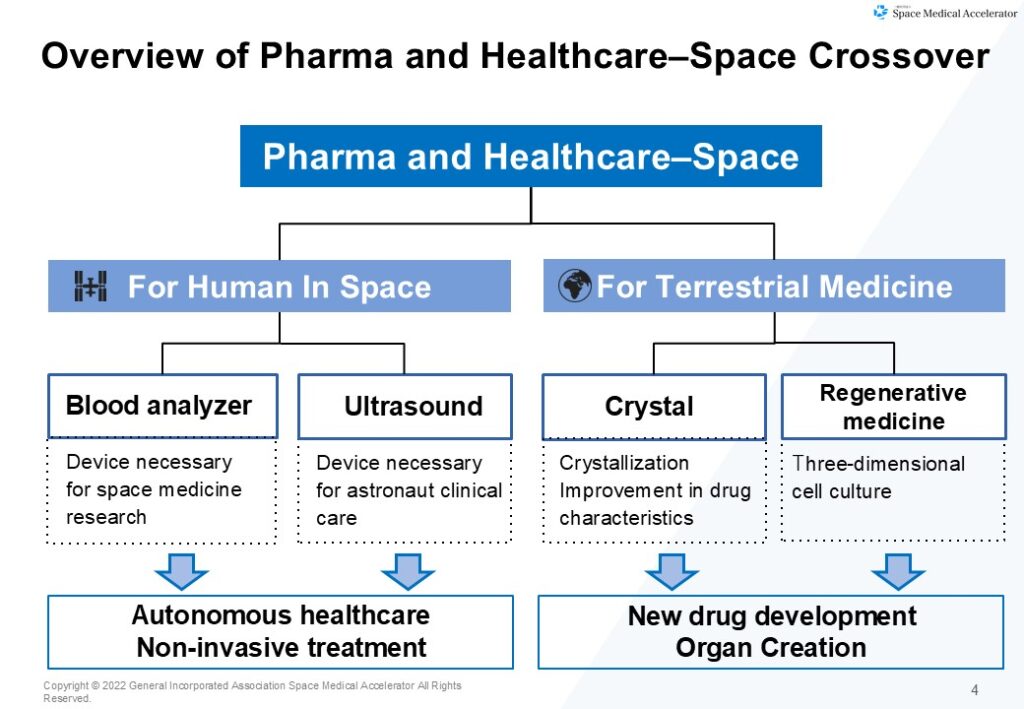

上の図は、これまでのお話をまとめたスライドです。

「現地診断・治療を可能にする自律型医療」「侵襲性の少ない治療」は、将来の宇宙飛行者のみならず地上の患者にも確実な利益をもたらします。

また、微小重力を生かした製薬や再生医療の研究は、新たな薬剤開発や将来的な臓器生成に繋がる可能性を持っています。

本セッションでは、アステラス製薬・シスメックス株式会社など日本を代表する大手製薬ヘルスケア企業の先進的な宇宙への取組み、またGattaCoやEXPLOR Biologicsなど海外の有力スタートアップの創造的な技術についてお話を頂き、今後日本の製薬ヘルスケア分野における宇宙産業の発展に可能性を抱かせるものとなりました。

Space Medical Acceleratorでは今後も、さらに多くのプレイヤーが医療ヘルスケア分野で宇宙ビジネスに参画し、将来の宇宙飛行者や地上医療の新たな価値を創出するためには何が必要か、ディスカッションやネットワーキングを行う場を提供していきます。

引き続き、当社の活動にご期待下さい!

参考資料

・湘南アイパークサイエンス・ジャーナル vo.7, 2024

・JAXAきぼう利用戦略「きぼう利用成果最大化に向けて」AGENDA 2030

・Aerospace Medical Association 93rd Annual Scientific Meeting, 2023

・Christopher W. Jones, et al. Nature, 2024

・Overbey EG, et al. The Space Omics and Medical Atlas (SOMA) and international astronaut biobank. Nature, 2024

・Greshko M. First private spacewalk a success! What the SpaceX mission means for science. Nature, 2024